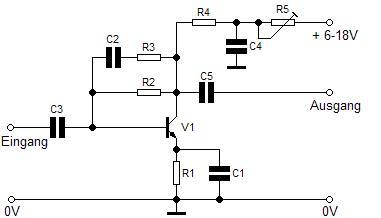

Schaltplan |

Stückliste |

|

R1 =12Ohm

|

Antennenverstärker RJ45 Verkabelung Typ 5 UTP/STP Solarzellen in der Praxis Der Transistor

Einstufiger Antenenverstärker, mit stufenlos regelbarer Verstärkung bis max 15dB. Für alle Fernsehbereiche von Kanal 2 bis Kanal 65, auch für UKW-Radio und Kabelfernsehen besonders geeignet. Ein- Ausgangsimpendanz: 50 bis 75Ohm.

Bei Bedarf können zwei Verstärker hintereinander geschaltet werden. Die Gesamtverstärkung erhöht sich dann entsprechend.

|

Je nach Einsatzzweck (gewünschter Frequenzbereich) werden für die Bauteile R3, C3 und C5 verschiedene Werte benötigt. Wenn du den Verstärker im Frequenzbereich für UKW / VHF / Kabelfernsehen willst, bestück die Schaltung mit den ersten Werten die in der Stückliste. Wenn der Verstärker überwiegend im Frequenzbereich der UHF Kanäle 21 bis 65 verwendet werden soll, dann werden die drei genannten Bauteile mit den anderen Werten bestückt. Alle anderen Werte bleiben gleich. Wenn der Verstärker als Breitbandverstärker für alle Frequenzen gleichzeitig eingesetzt werden soll, dann bau die Schaltung mit den Werten für den Frequenzbereich UHF Kanal 21 bis 65 auf. Er funktioniert dann auch in den unteren Bereichen bis UKW, hat in den unteren Bereichen aber nicht die volle erzielbare Leistung.

Der Antennenverstärker muss in ein geschlossenes Metallgehäuse eingebaut werden (zwecks Abschirmung), die Abschirmung der Antennenleitung (falls Vorhanden) wird an 0V (Masse) angeschlossen.

Eine Drossel sollte direkt am Antennenverstärker montiert werden. Als Drossel eignet sich ein einfacher kleiner Ferritkern mit ca. 10 Windungen Lackdraht.

Mit dem Trimmpotentometer auf der Platine kann die Leistung stufenlos geregelt werden. Damit können Anpassungsschwierigkeiten vermieden werden.

Grundsätzlich ist von einer eigenen Herstellung der Kabel abzusehen. Wer sich dennoch diese Arbeit gönnen möchte oder muss, hier einige Tipps dazu.

|

Seit Jahren schon werden Silizium-Solarzellen als Energieversorgung in Satelliten eingesetzt und haben einen hohen Grad an Zuverlässigkeit erreicht. Sie sind transportable Erzeuger von umweltfreundlicher Energie mit einem relativ hohen Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.

Aber auch auf der Erde hat die Verwendung von Solarzellen in den letzten Jahren stark zugenommen. Vorteilhaft haben sie sich bei der Stromversorgung elektrischer Anlagen und Geräte an abgelegenen Orten einsetzen lassen. Der Einsatz empfielt sich immer dort, wo die Energieversorgung durch herkömmliche Systeme unwirtschaftlich oder technisch nicht realisierbar ist. Auch im Hobbybereich erlebt man eine starke Nachfrage nach Solargeneratoren, wobei es eine Vielzahl von Anwendungsgebieten gibt: z.B. bei Transistorradios, LCD-Digitaluhren, Funksprechgeräten, sowie Stromversorgungen für Wochenendhäuser, Camping, Gartenhäuser, Wohnwagen, Weidezäune, Segelbote, Segelflugzeuge, Eisenbahnsignale, Bewässerungsanlagen, Autobahn-Funknotrufsäulen und ähnliche Zwecke.

Die Oberflächenstruktur verschiedener Solarzellen (je nach Hersteller), sowie eventuelle Farbunterschiede auf der Zelle, sind fertigungsbedingt und haben keinen Einfluss auf die Funktion. Es handelt sich hierbei um die neueste Fertigungstechnologie.

Zur besseren Verarbeitung von Solarzellen werden diese zum Teil (je nach Hersteller) auf der Rückseite, sowie die Segmentbahnen auf der Vorderseite verzinnt. Die Zelle ist dadurch leicht lötbar aber auch etwas stärker in den Abmessungen und dadurch nicht so stark bruchempfindlich.

Eventuelle Unterbrechungen in den Segmentbahnen haben keinen Einfluss auf Funktion und Leistung.

Um bei nicht verzinnten Zellen gute Lötergebnisse zu erzielen, ist es manchmal zweckmässig die aufgedampfte, schlecht lötbare Schicht an der Stelle wegzukratzen an der gelötet wird. Achtung! Keinen festen Druck auf die Zelle ausüben, da sie sehr zerbrechlich ist.

|

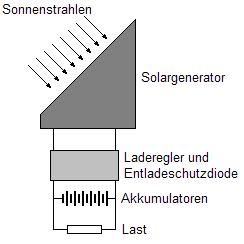

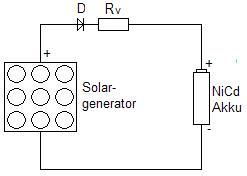

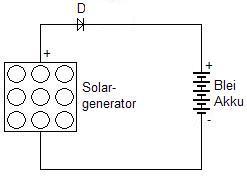

Schematische Darstellung eines Solargeneratorsystems zur Wandlung von Sonnenernergie in elektrischen Strom in Verbindung mit wieder aufladbaren Akkus. |

|

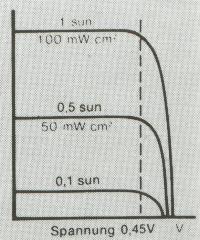

Die unbelastete Solarzelle liefert eine maximale Spannung von ca. 0,55V=, die bei Belastung bis auf 0,35V abfällt. Bei einer Zellenspannung von 0,45V wird die maximale Leistung abgegeben.

Um auf die in der praktischen Anwendung erforderlichen Spannungen zu kommen, muss man mehrere Zellen in Serie schalten. Die Spannung wird dabei von der Anzahl der Zellen und deren Strom von der Größe der verwendeten Solarzellen bestimmt.

Die Leerlaufspannung (VOC) und der Strom bei Nennspannung (0,45V) - am minimum power point - sind von besonderer Bedeutung für den Anwender. Das abgebildete Strom-Spannungs-Kennlinienfeld zeigt das typische Verhalten einer Solarzelle bei unterschiedlicher Lichtintensität.

|

|

Auch spielt bei Solarzellen die Umgebungstemperatur in Bezug auf die Leistung eine Rolle. Die meisten angegebenen Daten einer Zelle beziehen sich auf eine Farbtemperatur von 2800 K und Bestrahlumgsstärke bei klarem, wolkenlosem Himmel, senkrecht stehender Sonne und bei ca. 25°C.

Als Beispiel veranschaulicht diese Tabelle die Leistungsänderung bei unterschiedlicher Temperatur.

| Spannung | steigt/fällt um 2mV/°C | unter/über 25°C |

| Strom | steigt/fällt um 25µA/cm²/°C | unter/über 25°C |

| Leistung | steigt/fällt um 0,3%/°C | unter/über 25°C |

| 1 NiCd-Akku | 5 Solarzellen | 5 NiCd-Akkus | 20 Solarzellen |

| 2 NiCd-Akkus | 8 Solarzellen | 6 NiCd-Akkus | 24 Solarzellen |

| 3 NiCd-Akkus | 12 Solarzellen | 10 NiCd-Akkus | 32 Solarzellen |

| 4 NiCd-Akkus | 16 Solarzellen | Blei-Akku 6V | 18 Solarzellen |

| Blei-Akku 12V | 36 Solarzellen |

Wenn auch noch bei schlechten Lichverhältnissen geladen werden soll, muss die Anzahl der Solarzellen wesentlich erhöht werden.

| Abmessungen Solarzelle | Abmessungen Solarzelle |

| 5 x 2,5mm/ca. 2mA | 1/1 50mmØ/ca. 400mA |

| 10 x 5mm/ca. 10mA | 1/2 50mmØ/ca. 200mA |

| 20 x 10mm/ca. 40mA | 1/4 50mmØ/ca. 100mA |

| 20 x 17mm/ca. 85mA | 1/8 50mmØ/ca. 50mA |

| 25 x 25mm/ca. 100mA | 1/4 76mmØ/ca. 280mA |

| 50 x 25mm/ca. 200mA | 1/2 76mmØ/ca. 550mA |

| 50 x 50mm/ca. 440mA | 1/1 76mmØ/ca. 1,2A |

| 70 x 70mm/ca. 1,2A | 1/1 100mmØ/ca. 2,1A |

| 100 x 100mm/ca. 1,4A | 1/4 100mmØ/ca. 500mA |

Zum Verbinden einzelnen Solarzellen untereinander ist weicher, blanker, versilberter Kupferdraht 0,2mm ø zu empfehlen. Am besten aber eignen sich weiche Kupferbänder von ca. 1-4mm Breite und 0,1-0,2mm Stärke oder auch Flachlitze.

Bei Standardzellen (n/p-Übertragung) befindet sich der negative Anschluss auf der lichtempfindlichen Seite der Zelle. Der positive Anschluss liegt auf der Rückseite.

|

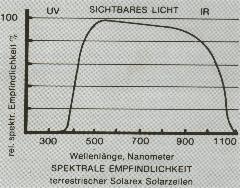

Sonnenlich enthält viele Lichfarben. Die Farbe und die realtive Kraft in jeder Lichtfarbe werden durch das Mass der Wellenlänge bestimmt.

Die typische spektrale Empfindlichkeit von Solarzellen ist aus nebenstehendem Kennlinienfeld zu ersehen. |

|

Kratzer an der lichtempfindlichen Schicht der Solarzelle sollten unbedingt vermieden werden. Ebenso ist die Solarzelle gegen zu hohe Löttemperatur empfindlich. Die Löttemperatur sollte daher 250°C nicht überschreiten und der Lötvorgang in 5-10 Sekunden beendet sein, da man direkt an Halbleiterkristallen arbeitet. Verwende deshalb einen Lötkolben mit mindestens 50 Watt Heizleistung. Sollte die Lötung nicht auf Anhieb gelingen, so kann sie nach kurzer Abkühlzeit wiederholt werden. Um Kurzschlüsse der P-N-Übergänge zu vermeiden, darf an die seitliche Front der Solarzelle kein Lötzinn dringen. Die besten Ergebnisse erziehlt man durch vorheriges Verzinnen der Stelle an der Zelle, wo der Anschlussdraht angelötet werder soll.

Der gut verzinnte Anschlussdraht wird mit dem Lötkolben vorsichtig mit dem Lötkolben auf die Zelle niedergehalten, bis das Zinn auseinanderfliessen beginnt. Der Vorgang muss schnell gehen, da die feine Kontaktmetallisierung sich im flüssigen Zinn auflöst. Als Unterlage für Solarzellen hat sich eine glatte, saubere Holzplatte oder Pappe am besten bewährt.

Beim Löten darf mit dem Lötkolben kein Druck auf die Solarzelle ausgeübt werden, da Silizium ein sehr spröder Werkstoff ist und sonst zerbricht.

Eine gesprungene Zelle ist allerdings noch nicht unbrauchbar geworden, sondern leistet nur weniger. Ebenso dürfen die angelöteten Drähte nicht mechanisch belastet werden. Die Entladeschutzdiode sollte ebenfalls nicht an die Solarzelle gelötet werden, da viele Dioden harte Anschlussdrähte haben.

Solarzellen können beliebig in Reihe oder Parallel geschaltet werden, so dass sich die gewünschte Ausgangsspannung bzw. der gewünschte Ausgangsstrom ergibt. Für Serien- oder Parallelschaltungen sollten nur Zellen gleicher Grösse verwendet werden.

Die Wirksamkeit der Solarzellen vergrösserte sich und die Herstellungstechniken verbesserten sich. Solarzellen wurden leichter und billiger. In vielen Fällen kann völlig auf Batterien verzichtet werden; Solarzellen konnten eingesetzt werden, um all´ die elektrische Kraft zu liefern, die erforderlich war, um die Geräte an Bord der Satelliten zu betreiben. Diese Forschung hat dazu beigetragen, die Tür zu dem unbegrenzten Potential zur Anwendung der Solartechnologie für die Industrie und unser Privatleben zu öffnen.

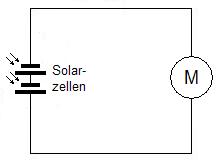

Beim Betrieb von Solarzellen ohne Akku werden diese direkt mit dem Verbraucher verbunden. Meist werden hierfür spezielle Motoren verwendet, die mit geringster Anlaufspannung ab 0,3V= bereits laufen. 4-5 in Serie geschaltete Solarzellen ergeben bereits ein gutes Drehmoment, so dass ohne weiteres Spielzeug angetrieben werden kann.

Die am Tage - insbesondere bei Sonnenschein - aufgenommene Energie wird in Akkus gespeichert, um sie zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder abgeben zu können.

Es können alle gebräuchlichen Akkus dazu verwendet werden, wartungsfreien Typen bei Blei-Akkus ist dabei der Vorzug zu geben.

Blei-Akkumulatoren sind gegen Überspannung und NiCd-Akkus gegen Überstrom empfindlich. Es müssen dafür geeignete Massnahmen gegen Überstrom oder Überspannung mit Vorwiderständen getroffen werden. Bei grösser werdenden Anlagen ist es notwendig, zur Stabilisierung der Ladespannung, Spannungsregler einzusetzen.

Beim Aufkleben der Zellen auf eine Epoxidharz- oder Glasplatte hat sich am besten doppelseitiges Klebeband bewährt. Pro Zelle wird nur ein kleines Stück Klebeband verwendet, das in der Mitte der Zelle angebracht wird. Die Solarzellen werden so auf die Epoxidharz- oder Glasplatte geklebt, dass sie sich nicht berühren. Die flexible Anschlusslitze wird schon vorher an die Zellenunterseite angelötet. Man achtet dabei auf kürzeste Leitungsverbindungen, die aber keineswegs zu straff sein dürfen, da die Leitungen (bedingt durch thermische Arbeiten des Untermaterials) ein bisschen "Bewegungsfreiheit" brauchen.

Um das Ganze vor witterungsbedingten Einflüssen zu schützen, muss es mit einem Material abgedeckt werden, welches das Empfindlichkeitsspektrum für Silizium möglichst nicht beeinflusst. Am besten eignet sich eine Glasplatte entsprechender Stärke, die zusammen mit den Solarzellen in einem Profilrahmen aus Alu aufgehoben ist.

Zur Vermeidung von Kondenswasser sollte das Ganze nicht luftdicht abgeschlossen sein. Am besten lässt man die untere Seite offen. Um maximale Leistung zu erreichen, sollte das Modell senkrecht zur Sonne angebracht werden.

|

|

|

|

Ladeschaltung für NiCd-Akku mit Strombegrenzund durch Vorwiderstand R v . Diode bis 100mA Ladestrom Typ 1N 4148. |

Ladeschaltung für Blei-Akku, Diode bis 1A Ladestrom Typ 1N 4001 / bis 3A Typ 1N 5400. |

Lichtabhängige Steuerung ohne Akku. |

Ebenso wie die seit langem bekannte Elektronenröhre stellt der Transistor ein elektrisches Verstärkerelement dar. Während bei der Röhre die Verstärkerwirkung auf der Steuerung des Elektronenstromes im Vakuum beruht, wird im Transistor der Strom der Ladungsträger in einem Halbleiterkristall - Germanium oder Silizium - gesteuert. Je nach Schaltungsart kann die Verstärkung durch eine Spannungs-, Strom- oder Leistungsänderung erziehlt werden.

Ein Germanium- oder Siliziumkristall, der absolut rein ist, verhält sich wie ein Nichtleiter. Erst durch eine gezielte und genau dosierte Verunreinigung der vierwertigen Kristalle mit drei- oder fünfwertigen Stoffen, wie z.B. Indium oder Arsen, ergibt sich eine Leitfähigkeit. Je nachdem dann die negativen oder positiven Ladungsträger überwiegen, wird von n-Zonen und p-Zonen gesprochen. Ein gewöhnlicher Transistor besteht aus drei Zonen und besitzt ebensoviele Anschlüsse, nämlich Kollektor (C), Basis (B) und Emitter (E). In Abhängigkeit der Reihenfolge dieser Zonen ergeben sich pnp- und npn-Transistoren. Die meisten Schaltungen können sowohl mit pnp- wie auch mit npn-Transistoren aufgebaut werden. Für besondere Aufgaben lassen sich je ein pnp- und ein npn-Transistor als Komplementärpaar einsetzen.

Gegenüber der Elektronenröhre ist der Transistor in seinen Abmessungen wesentlich kleiner. Er ist robuster und ändert seine Kennwerte über einen längeren Zeitraum kaum. Da die Ladungsträger schon im Halbleiter beweglich sind, brauchen sie hier nicht wie in der Röhre aus einer Geheizten Katode zum Emittieren gebracht werden. Somit ist der Transistor sofort betriebsbereit, seine Betriebsspannung und seine Wärmeabgabe sind um ein mehrfaches geringer. Demgegenüber sind die elektrischen Eigenschaften der Transistoren temperaturabhängig und erfordern besondere Stabilisierungsmaßnahmen. Durch die kleineren Eingangswiderstände der Transistoren gegenüber denen von Röhren erhalten Anpassungsfragen und Exemplarstreuungen eine größere Bedeutung.

Von den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Transistoren sei der Einsatz als Verstärker, Schalter und Schwingungserzeuger genannt. Der Transistor ersetzt heute nicht nur die Elektronenröhre in immer stärkerem Maße, sondern übernimmt vielfach auch die Schaltfunktionen für Relais.

Für die Typenbezeichnung von Halbleiter-Bauelementen werden Buchstaben und Ziffern verwendet. Typen, die überwiegend für Rundfunk-, Fernseh- und Magnettongeräte bestimmt sind, erhalten 2 Buchstaben und 3 Ziffern. Typen, die hauptsächlich kommertiellen Zwecken dienen, werden mit 3 Buchstaben und 2 Ziffern gekennzeichnet.

An dritter Stelle wird bei den Transistoren für kommerzielle Zwecke der Buchstabe X, Y oder Z verwendet. Die Ziffern geben eine laufende Nummerierung an, ohne jedoch etwas über die technischen Werte auszusagen.

Ältere Typen tragen teilweise noch die Bezeichnungen OA ... bei Dioden, sowie OC ... und TF ... bei Transistoren.

Die Verwendung von Transistoren kann in drei verschiedenen Grundschaltungen erfolgen, in der Emitterschaltung, der Kollektorschaltung und der Basisschaltung. Infolge der unterschiedlichen Eingangs- und Ausgangswiderstände lassen sich in fast allen Fällen günstige Anpassungen an die vor- und nachgeschalteten Bauelemente erreichen.

|

Die Betriebswerte der Transistorschaltungen sind stark von der Temperatur abhängig. Um die Abweichungen gering zu halten, müssen zusätzliche Schaltungsänderungen vorgenommen werden.

In Verstärkerschaltungen legt man in die Emitterleitung einen Widerstand (R1), der eine Gleichstromgegenkopplung und damit eine termische Stabilität bewirkt. Die für den Transistor wirksame Speisespannung wird zwar um den Spannungsabfall an diesem Widerstand verringert. Erhöht sich infolge Erwärmung der Kollektorstrom des Transistors, so ergibt sich an dem Emitter-Widerstand ein höherer Spannungsabfall, wobei die Spannung am Emitter negativ wird. Die Spannung an der Basis ist durch den Spannungsteiler (R2/R3) praktisch konstant. Der Strom durch den Transistor ist abhängig von der negativen Spannung an der Basis gegen Emitter. Wird die Emitterspannung negativer, so verringert sich die Spannungsdifferenz zwischen Basis und Emitter. Mit abnehmender Basis-Emitter-Spannung wird der Basisstrom und damit auch der Kollektorstrom des Transistors kleiner. Somit stellt sich automatisch wieder der ursprüngliche Strom ein. Da an dem Emitterwiderstand nicht nur ein Gleichstromanteil, sondern auch ein Teil der zu

verstärkenden Wechselspannung abfällt, wird der Widerstand durch einen Kondensator (C) überbrückt und damit der Emitter wechselstrommäßig an 0 gelegt. Aus Gründen der Temperaturstabilisierung sollte der Basisteilerwiderstand so klein wie möglich gewählt werden. Hierdurch wird jedoch der Eingangswiderstand der Stufe kleiner und belastet durch den höheren Querstrom im Spannungsteilerdie Spannungsquelle. In der Praxis wählt man den Basisteilerwiderstand so, daß durch ihn etwa der drei- bis zehnfache Basisstrom fließt.

Eine weitere Möglichkeit zur Stabilisierung, die mehr in Endstufen angewandt wird, besteht in der Verwendung von NTC-Widerständen, deren Widerstand mit steigender Erwärmung abnimmt. Auch hier wird durch Veränderung der Basis-Emitter-Spannung der Kollektorstrom konstant gehalten.

Um einen Transistor vor Zerstörung zu bewahren, dürfen die Sperrschichten eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten. Hierbei ist es gleichgültig, ob der temperaturanstieg durch Eigenerwärmung oder durch Erwärmung von außen erfolgt. Die Sperrschichttemperatur beträgt für Germanium-Transistoren bis zu 90°C. Bei Silizium-Transistoren liegt die obere Grenze, in anhängigkeit der einzelnen Typen, zwischen 125 und 200°C. Dei Sperrschichttemperatur ist von drei Faktoren abhängig, nämlich von der Umgebungstemperatur, dem Wärmewiderstand wischen der Sperrschicht (Kristall) und der Umgebung sowie der Kollektorverlustleistung.

Die Umgebungstemperatur ergibt sich aus der umgebenden Luft und hat über den Wärmewidestand einen Einfluss auf die Kristalltemperatur.

Ist der Wärmewiderstand eines Transistors klein, so wird die durch Verlustleistung erzeugte Wärme gut abgeleitet. Um die durch zulässige Kristalltemperatur nicht zu überschreiten, müssen Leistungstransistoren mit zusätzlichen Kühlschellen, Kühlblechen oder Kühlkörpern versehen werden, um durch Vergrösserung der Oberfläche die auftretene Wärme besser abzuleiten. Dieses kann aber nur im ausreichenden Maße erfolgen, wenn die Transistoren fest und ohne Luftpolster aufgeschraubt sind. Hier leisten dünne Bleizwischenlager oder die Verwendung von Spezialfetten gute Dienste. Die für einen Transistor zulässige Verlustleistung P

tot

entspricht annähernd der Kollektorverlustleistung und kann im Ausgangskennlinienfeld als Grenzlinie dargestellt werden. Die einzelnen Punkte dieser Grenzlinie errechnen sie aus der Formel:

P

tot

: I

C

* U

CE

. Dabei ist die Verlustleistung des Transitors im Arbeitspunkt am grössten. Die geringste Verlustleistung ergibt sich bei einem Schalttransistor. Während im leitenden Zustand U

CE

~ 0 ist, beträgt beim gesperrten Transistor I

C

~ 0. In beiden Fällen bleibt das Resultat aus U

CE

* I

C

lein.

Weiter sollen beim Arbeiten mit Transitoren einige Grundregeln unbedingt beachtet werden.

Obwohl die Anschlüsse fest in das Gehäuse eingeführt sind, die Drähte erst in einiger Entfernung von Gehäuse unter verwendung einer Flachzange abbiegen. Da die Transistoren gegen übermässige Wärme empfindlich sind, die Anschlussdrähte zum Einlöten nicht zu sehr kürzen und mit einer Flachzange zwischen Gehäuse und Lötstelle die Wärme ableiten. Um zu vermeiden, daß Spannung über den Lötkolben an den Transistor gelangt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Lötkolben wird geerdet, es wird mit einem Niederspannungskolben gearbeitet bzw. die Lötungen werden bei abgeschalteter Betriebsspannung vorgenommen.

Besondere Beachtung verdient auch das polrichtige Anlegen der Prüf- und Betriebsspannung.